原创清代县令是个多大的官,有哪些职责?

时间:2019-11-10 14:17:40 热度:37.1℃ 作者:网络

县是管理地方的基层组织,在周朝就已经有县的设置。县的行政长官是“周县正邑宰”,秦汉时称作令长,隋唐为县令。知县之称,开始于宋代,当时为了消除外官不奉朝廷政令的弊端,以京官派为权知县事,而县令逐渐开始成为虚名。

清承明代而设县,有的属于府,有的属于直隶厅、直隶州,长官称知县,掌管一县政令。清代县的设置数量不定,有增有减,事情比较少的州会改为县,事情比较多的县又会升为州,还有增地而分设以及改土归流等。到了清末,全国共有1369个县。

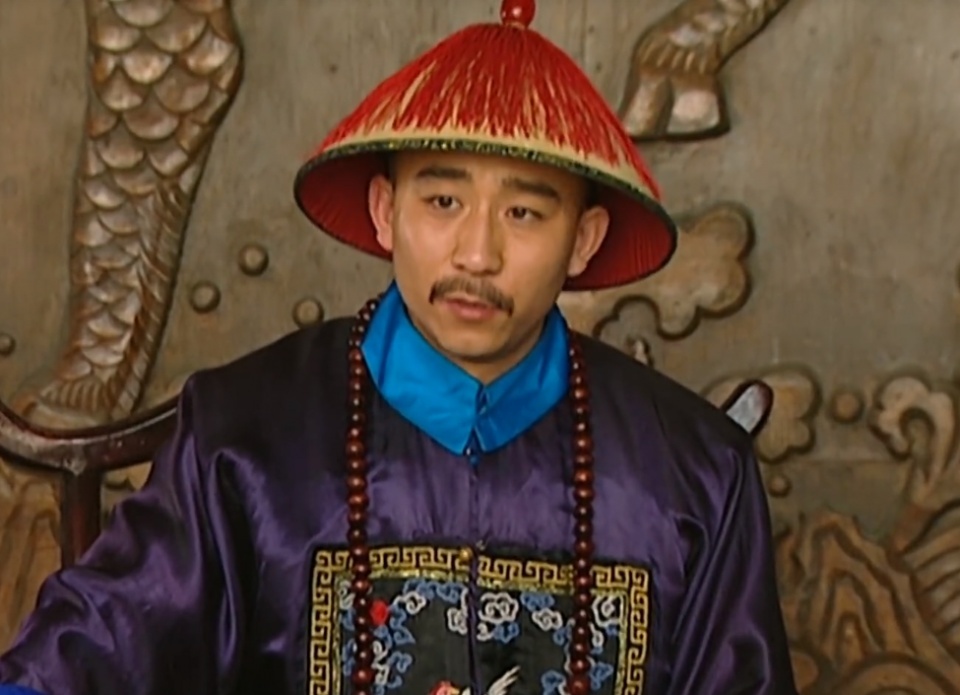

清朝知县是正七品官(京县为正六品),《康熙王朝》中,康熙让六品的侍读张廷玉出任怀柔知县,其实是对号入座,在官阶上一点也没委屈他。

放在整个官僚体系中,完全就是“芝麻官”。在古代,皇权不下乡,山高皇帝远,相比督抚等封疆大吏,知县更像是“亲民”的父母官。他们如同朝廷的“毛细血管”,其行为举止,直接关系到百姓的切身利益。

(一)知县品级不大,管的事情不少

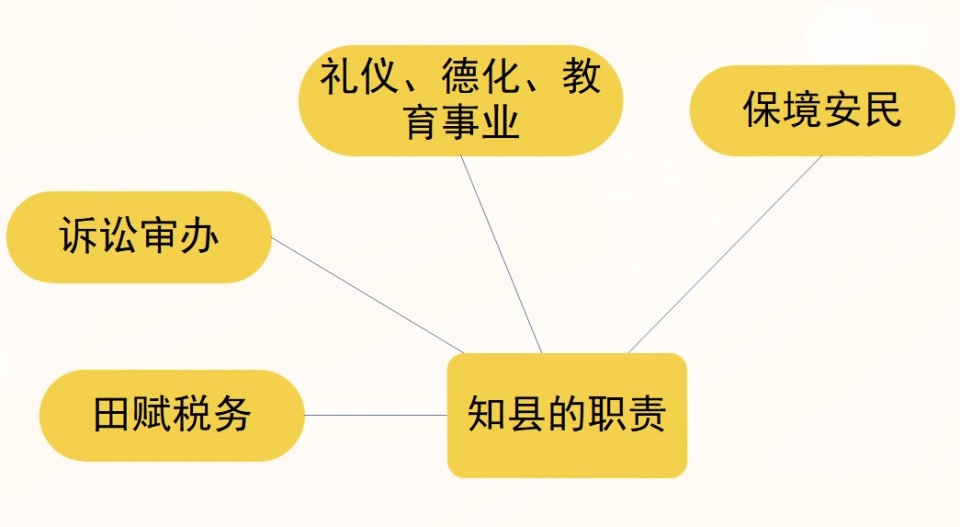

按照《大清会典》的记载,知县的职责为:

“平赋役,听治讼,兴教化,厉风俗。凡养民、祀神、贡士、读法,皆躬亲阙职而勤理之。”

一、田赋税务。县令如同一个基层的销售主管兼裁判,销售目标是多少,用什么方式完成目标,即使上面有规定,也有很大的主观性。

古代收税就要丈量田亩,每户的田多田少,知县心里清楚,但上报多少,按多少亩征收,这当中的“门道”不必多言。看过《雍正王朝》的朋友都记得,康熙几次想丈量全国的土地,可报上去的数字全是假的,问题的根源就在基层操作的县令(只怪清朝没有遥感卫星)。

二、诉讼审办。一个县那么大,总会有各种纠纷,小问题会有当地的士绅、长辈调节,调节无效就会对簿公堂。

这就是考验县令智慧的时候,尤其是很多家庭纠纷,清官也难断家务事。判案子的依据是《大清律例》,具体尺度的拿捏也没有严格规定,有很大的“弹性”。《雍正王朝》中的李卫,大字不识几个,看状子都困难,居然也能当知县判案,可见当时的基层有多糟糕。

三、礼仪、德化、教育事业。知县是基层百姓的“楷模”,要起到榜样的作用,平时还要做出一副为人师表的样子;负责组织当地的礼仪性活动。

四、保境安民。当地如有人作奸犯科,知县要负责惩治。

(二)知县的搭档(佐贰官)与属官

领导办事,需要有一群人帮忙。知县是一个县的最高长官,身边也会有搭档与下属。

一、县丞

“丞”在战国就有,而“县丞”之称到清代才有,外县的县丞为正八品,而京县的县丞为正七品,类似于常务副知县。县丞为常设职位,因事务的多少而增减。

二、主簿

县主簿最开始设置于汉代,清代的县主簿主要是辅助知县办公,京外县主簿官阶为正九品,如同普通的副知县。

县丞与主簿分掌一县的粮马、征税、户籍、巡捕等事务,共同辅助知县。

知县的属官包含:

- 典史:掌管检查、监狱等事,为未入流官;

- 巡检:负责稽查盗匪、盘查人犯;

- 驿丞:负责邮驿以及重要人物的送往迎来;

- 闸官:开闸放水、闭闸储水等事;

- 税课司大使:找商人、地摊小贩、个体户征收商税

- 河伯所大使等:找渔民征收鱼税;

- 县仓大使:管理仓库;

还有其他未入流的知县属官,因较少有县设置,就不做一一介绍。

知县,因品级较低,很难受到朝廷的重视。所以,对于有追求的进士而言,很少有人愿意从知县起步。分公司的基层员工,接触大领导的机会比较少,很难有出头之日。纵观清朝,指点江山的那批人,鲜有人担任过知县。